Amalfi fu, all’origine della sua storia, un castrum bizantino, cioè un avamposto militare costituito da una sorta di villaggio fortificato, realizzato nel quadro del progetto imperiale di difesa contro i longobardi, scesi in Italia nel 568. Così Amalfi compare ufficialmente nella storia come castrum ma anche come civitas episcopale nel 596: così recita una lettera inviata da papa Gregorio Magno al rettore delle Chiese della Campania.

Mostra di piu

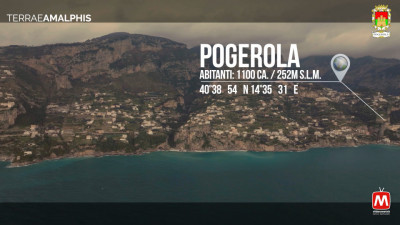

Quando la città si sviluppò considerevolmente nella zona pianeggiante aperta sul mare e sulle due colline laterali, l’aumento della popolazione favorì anche la nascita di casali extramoenia, collocati tutti ad occidente del centro urbano. Nel corso dell’Alto Medioevo questi erano dieci: Pastena, Lone, Pogerola, Vettica Minore, Tovere, Conca, Casanova, Furore, Vettica Maggiore, Praiano. In seguito, a cominciare dall’età angioina (1266-1442), Conca e Praiano con Vettica Maggiore divennero università distinte dalla città madre, con proprie amministrazioni pubbliche. Il casale di Pogerola compare nelle carte ufficiali soltanto nel X secolo: esso è indicato dal castrum Pigellule, cioè da un castello che si ergeva sul dorso della collina occidentale di Amalfi, detta Monte Falconcello. Il toponimo Pigellula deriva da pigella, che stava ad indicare un piatto tondo di terracotta, utilizzato per infornare il pane. Molti potrebbero credere in un’associazione linguistico-toponomastica tra Pogerola e Agerola; in realtà resterebbero delusi. Infatti Agerula o Agerulum, attestato sia nella forma femminile che neutra latina, deriverebbe da aher = spazio aperto e starebbe ad indicare la forma a ferro di cavallo della terra agerolese; ovviamente Agerula sarebbe un diminutivo determinato dalla rotazione consonantica della “h” che diventa prima “j” e poi “g” (ancora oggi nel dialetto si dice ajerula).

In aggiunta, nella chiesa di S. Gregorio di S. Lazzaro è conservata una croce in pietra, proveniente dal monastero-convento di S. Salvatore di Cospidi, sulla quale è scolpito uno stemma che evidenzia una banda affiancata da due ali d’aquila: si tratta del più antico emblema di Agerola, formato da un campo d’argento, alla banda di rosso, affiancata da due ali nere d’aquila; queste ali erano “figura parlante”, cioè servivano per spiegare il significato del nome del luogo, lo spazio aperto. Pogerola, invece, risulta dalla trasformazione linguistica di Pigellula mediante questa evoluzione: Pigellula – Pugellula – Pugerula – Pogerola; addirittura la “g” per fenomeno inverso a quello precedente è divenuta “j” e poi “h” nel dialetto, per cui è normale sentire “Puhella o Puherula”. Il castrum Pigellule non corrispondeva al villaggio: esso era soltanto una fortificazione, mentre il caseggiato si sviluppava alle sue spalle. Questo castrum, che tra angioini e aragonesi sarà un castello provinciale di significativa importanza, retto da castellani soprattutto provenzali, viene documentato per la prima volta nel 1021. Della struttura difensiva originaria ora restano due torri, tratti di mura verso settentrione e una cisterna. Nel suo ambito fu edificato un monastero benedettino femminile dedicato a S. Sebastiano. Recentemente Giuseppe Fiengo ha scoperto che la chiesa monastica attestata fin dal 993 si trova alla base della cosiddetta “Torre di Pogerola”, una sorta di torre di avvistamento di forma quadrata, attribuita al XV secolo. Noi siamo convinti che questa sia stata semplicemente restaurata in quel tempo, poiché essa doveva esistere sin dal X secolo.

A sostegno di questa tesi segnaliamo la chiesa di S. Felice di Fonti, località posta tra Cetara e Vietri sul Mare, realizzata dal principe Sicardo di Benevento e Salerno agli inizi del IX secolo proprio al di sotto di una torre di avvistamento sul mare. La chiesa, intitolata, come quella di Pogerola, ad un santo militare (S. Felice di Nola – S. Sebastiano), che ben si addiceva ad una fortificazione, fu in seguito acquistata dagli atranesi di Salerno. Il castrum Pigellule fu più volte impegnato in combattimenti ardui per difendere la popolazione di Amalfi: nel 1388 sosteneva, nella lotta per il trono di Napoli, Ladislao di Durazzo contro Ludovico d’Angiò appoggiato dal castrum Scalelle, collocato sulla collina orientale di Amalfi. L’archeologo Domenico Camardo distingue tra castrum e castellum entrambi presenti nel territorio amalfitano: il primo sarebbe semplicemente una ben organizzata struttura difensiva sul piano militare; il secondo corrisponderebbe ad un villaggio fortificato. Pertanto, Lettere era costituita dal castellum, all’interno del quale vi erano abitazioni, vie, slarghi, nonché la cattedrale e la casa vescovile. Nell’ambito della giurisdizione di Pogerola vi è pure l’agglomerato di abitazioni, circondato da terrazze coltivate a gradoni, denominato Riulo. Sin dal 1098 lì esistevano organismi edilizi tipici, detti “casali”, che erano formati da vani abitati, cantine, stalle, depositi, ambienti per la vinificazione, cisterne e bagni. In uno di questi viveva, nella seconda parte del XII secolo, il nobile mercante Orso Castallomata, i cui antenati provenivano dal territorio stabiano, come quelli dei Pillizza, che si stabilirono al di sotto della via pubblica di Riulo e nella località Pustracto di Amalfi: le vestigia delle loro case medievali sono tuttora ben evidenti, insieme a quelli della famiglia Rizzolo, posti accanto alla lama omonima.

Orso Castallomata fondò, tra il 1179 e il 1181, dotandola di ampie rendite, la chiesa di S. Michele Arcangelo ad Ortello, il cui impianto architettonico, ha scoperto l’indimenticabile Nicola Franciosa, riflette chiari influssi armeni. La presenza di una lastra marmorea con iscrizione armena del XII secolo nella chiesa della Madonna delle Grazie costituisce un’ulteriore prova a sostegno dell’ipotesi di viaggi mercantili di Orso Castallomata verso quella lontana terra, dalla quale egli avrebbe portato a Pogerola maestranze esperte in architettura sacra. La chiesa è stata studiata in modo puntuale e acribico da Robert Paul Bergman e da Giuseppe Fiengo. Un’altra chiesa antica di Pogerola è la parrocchiale dedicata alla santa orientale Marina: essa è documentata sin dal XII secolo. Nella località Gaudio si trova poi la chiesetta di S. Maria de Fonti; quel sito potrebbe derivare la sua denominazione dal cognome di una famiglia di origine longobarda presente a Pogerola sempre nel XII secolo, la de Gaudio o de Gavino. Occupa una posizione centrale nel contesto del casale la chiesa della Madonna delle Grazie, fondata dalle famiglie autoctone Amodeo, Rispoli, Amendola, Paolillo, Gambardella nel 1539, quale suffragio a seguito della peste del 1528. I cognomi più diffusi a Pogerola nel corso dei secoli sono: Amodeo o Amodio (originaio da Cava), Rispoli (si trasferì anche a Pontone ed era presente a Positano), Amendola (de Mendula, punta della lancia o mandorla), Paolillo (da Agerola, Pagurillo, piccolo paguro marino), Gambardella (bizantina, da camarda = stanza della casa), Amatruda (onomastico femminile longobardo). Nel corso del XVII secolo la nobile stirpe dei Bonito di Scala e di Amalfi fondò a Pogerola la cappella di S. Anna, come aveva già fatto nel suo palazzo amalfitano. Le vie di accesso a Pogerola nel Medioevo erano: la scalinata del Cieco, il cui toponimo Rececum o Recezo, risalente almeno al XII secolo, indicava una frattura nella roccia; la via attraverso il bosco di Mezzacapo, indicata già nel 1258 e chiusa dalla Porta Penta; la via pubblica di Riulo con una portula pubblica, che si collegava alla Via Stabiana, un’arteria classica che partiva da Nocera, saliva a Ravello, passava per Scala e attraverso Tavernata raggiungeva prima Agerola e poi il territorio stabiano.

Questa via passava accanto al monastero benedettino maschile dei Ss. Benedetto e Scolastica a Tavernata, che apparteneva alla giurisdizione scalese ed era il più antico cenobio del territorio amalfitano. In esso dovette formarsi il medico-monaco Beato Gerardo Sasso, che divenne il priore dell’ospedale amalfitano di Gerusalemme, ove fondò il primo ordine monastico-cavalleresco della storia, l’Ordine dei Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme, ora di Malta. Un’attività produttiva in funzione sin dal XIV secolo a Pogerola era quella delle “centrelle” e dei chiodi, impiegati nella confezione dei calzari, nelle cartiere, nella carpenteria, nella marineria. L’agricoltura era molto sviluppata: abbondavano in quell’area e sulle vicine montagne o colline, quali il Molignano, il Monte Scanno, Matizzano, castagneti che producevano qualità pregiate di castagne, come le zenzale (esportate in Africa settentrionale), selve e boschi, che fornivano grosse quantità di legname e alimentavano pure la produzione dei carboni. Tuttora, come ha segnalato Giovanni Camelia nella sua presentazione all’esposizione del pittore Nello Palumbo, sopravvive qualche castagno centenario. Numerosi erano, inoltre, gli orti coltivati a limoni dagli inizi del XIII secolo; in essi erano e sono ancora evidenti le grosse zucche (cocorbete nel Medioevo), impiegate quale ripieno dei ravioli che, come afferma Giovanni Boccaccio, venivano cotti nel brodo di cappone e poi ammantati da una buona grattugiata di parmigiano reggiano. Negli orti si trovano anche gli zucchini, cucinati secondo una ricetta di tradizione classica romana “alla scapece”, cioè tagliati a rondelli, fritti e marinati in salsa di aceto, olio, menta e aglio, una salsa, la scapece, menzionata nel Moretum virgiliano, come ha dimostrato il compianto amico Ezio Falcone. La dirimpettaia Pontone, contrada di Scala, risponde con la parmigiana di zucchini, dove regna incontrastato l’ortaggio che ha rivoluzionato la cucina medievale, il pomodoro giunto dall’America nel corso del XVII secolo. Pogerola ha dato i natali ad uno degli storiografi eruditi amalfitani, don Gaetano Amodio, parroco di Conca dei Marini, che nel 1767 scrisse un compendio istorico su Amalfi e Conca, due consistenti volumi cartacei giunti sino a noi. Di don Gaetano Amodio, a cui è intitolata la piazza di Pogerola, celebriamo quest’anno i trecento anni dalla nascita.

Emergenze artistiche e Architettoniche

Chiesa Parrocchiale di Santa Marina Vergine: è l’edificio sacro più antico della frazione, documentato dal 1140. Dietro l’altare maggiore si conserva la grande tavola Seicentesca di Del Canno, in cui sono raffigurati la Madonna delle Grazie in trono, tra i Santi Andrea, Giovanni Battista, Santa Marina e San Giacomo. Degno di nota, il busto reliquiario ligneo della patrona S. Marina, in Estofado d’oro. Qui era presente una congrega dedicata alla Madonna della Rosario, che, per decorare il suo altare, commissionò la sua pala d’altare ad un pittore fiammingo attivo nella seconda metà del secolo XVI, Aert Mijtens. Oggi un frammento si conserva nel Museo della Cattedrale. Degli di nota, due piatti da colletta del secolo XV, con iscrizioni in tedesco. Uno rappresenta l’agnus Dei e l’altro un fiore con girali di perali. Da ricordare il battistero, commistione di marmi tardo medievali (il fonte), e la copertura, in marmi commisti di epoca barocca. Nei pressi del battistero, si conserva un piccola collezione di urne romane e di lapidi marmoree, una in particolare ha un’iscrizione in armeno. La chiesa conserva anche un presepe formato da un gruppo di pastori antichi in cartapesta con vestiti in stoffa. L’edifico nei secoli ha avuto diversi rifacimenti e ri decorazioni, l’ultimo in ordine di tempo lo si deve al pittore amalfitano Ignazio Lucibello. Al di sotto della chiesa è ancora presente un ipogeo ancora non indagato.

Chiesa di San Michele Arcangelo: Nel quartiere di Riulo si conserva quello che può essere definito un unicum nell’architettura sacra della costiera Amalfitana. Infatti questa chiesa è il solo esempio superstite con una pianta a croce greca inscritta. Fu voluta dal mercante locale Orso Castellomata, come chiesa di palaziale. La sua costruzione avvenne intorno al 1187. In età barocca è ancora citata nelle visite pastorali A questa epoca si deve il cambio di orientamento dell’edificoo, e l’altare in muratura con tosello retrostante in stucco, che accoglieva una retrostante paletta, oggi scomparsa. Sul terrazzamento a monte, fu costruita un’altra cappellina dedicata a S. Caterina.

Complesso della Madonna delle Grazie: Ai primi decenni del secolo XVI si deve la costruzione, ad opera di un gruppo di pogerolesi della costruzione della chiesa della Madonna delle Grazie. Di particolare rilievo artistico il busto reliquiario ligneo della Madonna della delle Grazie, in estofado d’oro. Dietro l’altare maggiore si conservano tre tavole dipinte, quella centrale, raffigurante la Madonna con Bambino mentre allatta le Anime Purganti sarebbe stata dipinta dai pittori amalfitani Tobia e Vincenzo de Ponte nel 1524. Le due tavole laterali con i Santi Andrea e Gaetano, sono state dipinte in epoca successiva. Qui si conservano altre due tele: il Transito di San Giuseppe, opera ascrivibile alla cerchia del pittore siculo Giovanni Bernardino Azzolino, attivo nel prima metà del secolo XVII; la seconda, forse di analogo ambito presenta San Tobia e San Raffaele. La chiesa, ad aula unica è preceduta da un atrio, da cui si accede anche all’oratorio della chiesa risalente al Seicento. Qui nel corso del XVII era attiva una congrega dedicata alla Madonna del Carmine, che nel Settecento cambia titolo, in quello dell’Immacolata Concezione. La struttuta a pianta longitudinale a fondo piano, presenta ancora i banchi dei confratelli, e sulla parete di fondo il trittico, opera del pittore amalfitano Leone Deliani, che raffigura l’Immacolata, San Filippo Neri e San Vincenzo Ferreri. Si conserva anche la settecentesca statua lignea della Vergine Immacolata.

Chiesa di Sant’Anna: In zona Sopramare nel 1610, il nobile Giulio Bonito Principe di Casapesenna, a ridosso del suo tenimento, che ingloba anche la torre di Pogerola, edifica la cappella genitilizia di Sant’Anna. Esternamente presenta una semplice facciata a capanna. Sulla porta vi è una lunetta con un Novecentesco affresco, forse opera di Ignazio Lucibello che rappresenta Sant’Anna con la Vergine Bambina. Alle spalle dell’altare maggiore, ligneo, in una cornice in finto marmo, si conserva la tela centinata della Nascita della Vergine, opera di un ignoto pittore della cerchia di Marco Pino da Siena, attivo nella prima metà del secolo XVII.

Cappella della Madonna del Rosario: ad angolo tra Via Riulo e Salita Ortello, al centro del quartiere di Corte Antonelli, si erge la cappellina della Madonna del Rosario. La struttura, non molto grande e di forma vagamente quadrata, conserva un pavimento del settecento con motivi a rose dei venti, un altare in muratura ed una piccola tela della Madonna del Rosario tra Santi Domenicani e Francescani.

Chiesa della Madonna dei Fuondì: Lunga la pedonale Montelungo, che principiando da Via Mola della Salice, costeggia la località di Gaudio, e prosegue in direzione di Agerola, ancora in territorio Amalfitano si erge la chiesetta della Madonna dei Fuondì. Il piccolo tempio fu voluto da alcuni pogerolesi che lavoravano ad Agerola, come luogo di sosta lungo il sentiero. Il piccolo atrio con panche laterali in muratura, denota proprio questa funzione. Nella piccola abside, è visibile un piccolo bassorilievo in marmo che rappresenta la Madonna col Bambino. In sacrestia, una lapide ricorda i restauri strutturali svoltisi intorno al 1870. Una fontana in muratura presente sulla parete di fondo, rimanda il nome della chiesa: Fuondì infatti sarebbe l’evoluzione di fonti, denotando la presenza di sorgenti nella zona. La statua in cartapesta della Madonna col Bambino, arriva in chiesa nel secolo scorso, precedentemente era conservata nella chiesa, oggi demolita, dello Spirito Santo di Amalfi.

Architetture Civili e militari: Nell’ambito della frazioni sono presenti alcune strutture interessanti. La prima è certamente la torre di Pogerola. La struttura a due livelli, incastellò la cella monastica di San Sebastiano. Pogerola è famosa per il Castello, sulla collinetta, apice del Monte Falconcello, sarebbero ancora presenti dei resti murari. Nella zona di Riulo, a ridosso della chiesa di San Michele, vi è ancora la domus del ricco mercante Orso Castellomata, risalente alla fine del secolo XII. Un gruppo di case contigue poste lungo Via Mola della Salice, ospitavano un altro piccolo nucleo monastico. In ultimo, lungo Via Tavernata, anticamente in territorio Scalese, si conservano ancora i ruderi del cenobio dei Santi Benedetto e Scolastica.

Mostra di meno